冷凍牡蠣の独自技術でブランディングに成功 GFP活用で、販路開拓も効率的に|KYネクスト

2025年3月28日(金)

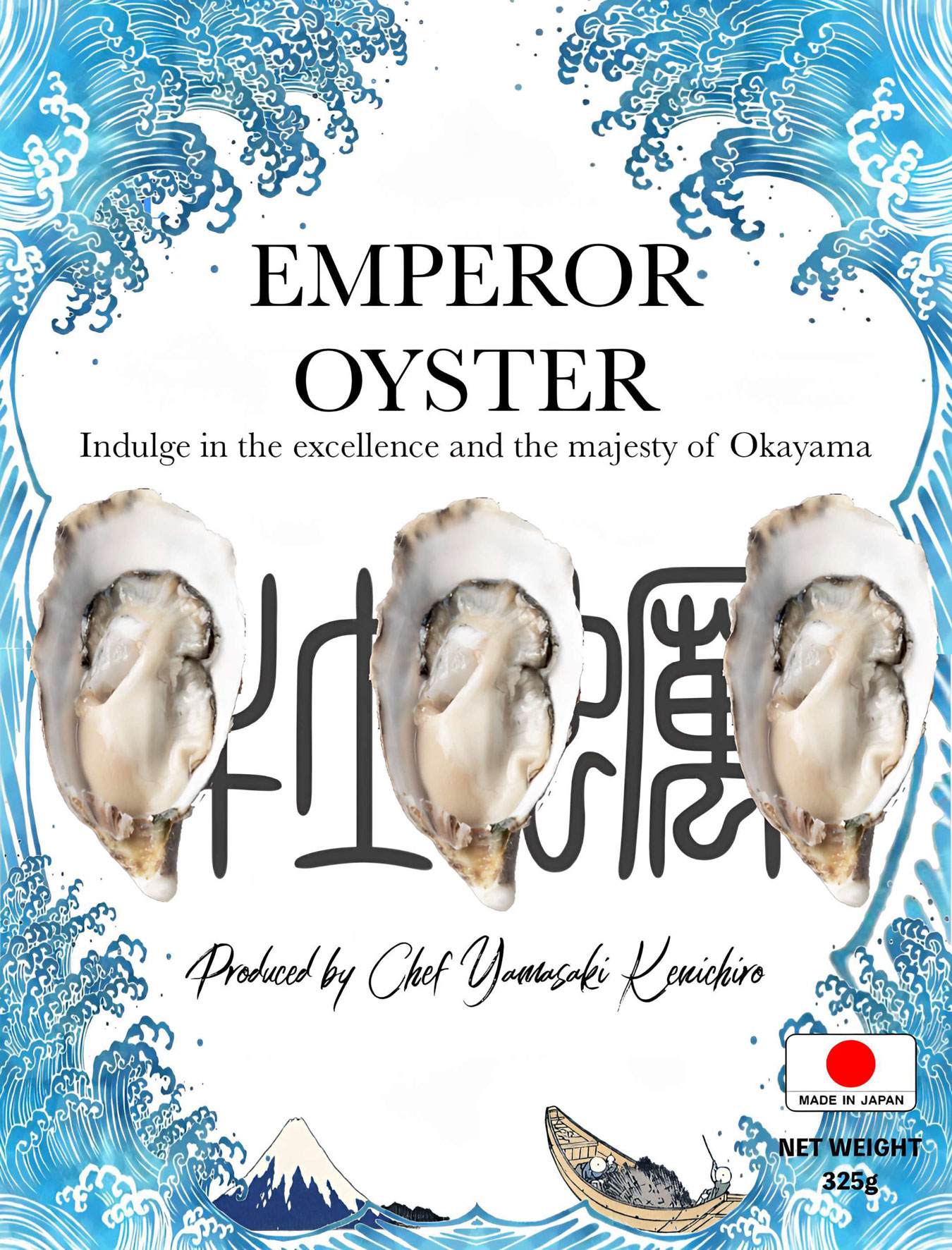

創業からわずか4年後の2024年に、ドバイで行われた世界的食品展示会「ガルフード2024」にて、岡山県北木島産の冷凍牡蠣「皇帝牡蠣/EMPEROR OYSTER」がアワードを受賞。現在、輸出事業の目覚ましい業績で注目を集めているKYネクスト。その成功の裏には、試行錯誤しつつの戦略的な海外展開があったと言います。 GFPを活用しつつ、特に同社が力を入れたと言う海外輸出に向けた商品ブランディングの考え方について伺いました。

インタビューさせていただいた方

KYネクスト

オーナーシェフ

Chef YAMASAKIさん

仏三ツ星ホテル「タイユヴァン」などで修行ののち、国内外のさまざまなレストランのシェフを歴任。KYネクストではオーナーシェフとして、畜産品の輸出や海外レストラン事業を担う。

コロナ禍で試行錯誤しつつ出発した輸出事業

Q.GFPに登録されたきっかけを教えてください。

Chef YAMASAKIさん

弊社は2020年に日本の特産品の海外輸出に特化して設立した会社です。コロナ禍ということもあって、駆け出しの頃は輸出にまつわる一つひとつのスキームで右往左往し、特に物流面や各国ごとの輸入に対する認証書類の整え方に苦労していました。GFPには、それらの総合的な窓口の役割となってもらえることを期待して登録しました。

Q.GFPはどのように活用されていますか?

Chef YAMASAKIさん

特に便利だと感じているのが、GFPサイト上で業種別にまとまっている選択枠です。必要なスキームの業種ごとに企業を絞ることができるので、コロナ禍で船便の予約がなかなか取れない……という状況の中での物流面の問題解決に役立ちました。

Q.GFPに登録されて良かった点を教えてください。

Chef YAMASAKIさん

弊社はGFPとともにJETRO(日本貿易振興機構)にもお世話になっています。JETROのメリットは、特に書類関係で手厚くサポートをしてくださる点や商品の説明が詳しく書かれている点だと感じています。

対してGFPの場合は、先述の業種から企業を絞れる点、その企業の事業内容や年商、理念など背景が詳しく書かれている点だと思います。相手がどんな会社なのか背景をあらかじめ把握することができるので、いざ交渉となった際に相手先にも失礼がないんですよね。ですので、これから輸出を始めたいと感じたとき、相談する窓口のひとつにすることは有用なんじゃないかなと思います。さらにサイトを使った実際のやりとりでも、サイトの操作方法がわかりやすいため、スタッフの作業がスムーズな点もありがたいです。

自分たちが感動した北木島産牡蠣をリブランディング

Q.そもそも牡蠣の海外輸出事業を始められたきっかけを教えてください。

Chef YAMASAKIさん

弊社の現在の主力商品は冷凍牡蠣ですが、実は設立当初は、海外認知度の高い和牛をメイン商材に事業展開を考えていました。そのバックボーンとして、叔父が宮﨑県で牧場を営んでいたこともあり、私自身が幼い頃から畜産業界とは近しかったこと、料理人として各国で修行を重ねる中で日本の農畜産物の勝機を肌で感じていたことなどがありました。

ただ、日本の和牛の海外輸出は長い歴史があるゆえに、すでにさまざまな「ルール」が確立されており、事業展開の不自由さがあらかじめ予測されたんですね。和牛は高級食材のため、国によって値付けにもかなり幅があり、利益が出るかわからない部分もありました。

そんな中、岡山県の北木島(きたぎしま)産の牡蠣を食べる機会があり、その美味しさに感動したんです。実は私自身は昔牡蠣にあたってしまったことがあり、牡蠣は長年苦手な食材だったんですが、その私が食べて素直に美味しかった。これはぜひとも商品開発をして海外に売り出したい!と感じたのが2022年のことでした。

加えて海外ではオイスターバーが身近にあるため、一定の需要が見込めそうなことや、日本で牡蠣の輸出に関してはまだ和牛ほどのルールが確立されておらず新規参入しやすかったことなども、牡蠣の輸出を始める決め手になりました。

Q.海外向けの商品開発においては、どのような点を工夫されたのでしょうか? また、開発をスムーズに行うための秘訣がありましたら教えてください。

Chef YAMASAKIさん

輸出商材として牡蠣を選んだところから、鮮度をどう保つかという問題が起こります。後述しますが、牡蠣の輸出を始めるにあたり我々は最初に影響力のあるドバイでのプロモーションを成功させることを目標としました。

ドバイまでの船便は日本から1ヵ月半もかかります。当然フレッシュな状態では持ち込めないため、冷凍での輸出となります。しかし通常用いられる急速冷凍では、牡蠣の中心と外側の温度に差があり、解凍した際にどうしても水っぽさが出てしまう。それを解決する新しい冷凍技術の開発が必要でした。

その開発の協力を大学に依頼したのですが、依頼にあたって岡山県笠岡市の自治体が積極的に支援してくれました。地方自治体は地域創成となる事業への協力にどこも非常に積極的です。地域に新たな輸出資源が生まれれば、雇用創出にもつながるからです。ですので海外へ売り出したい商品があれば、我々のようにまずは自治体に相談してみるのは手だと思います。

Q.海外へ売り出すにあたり、どのような戦略を立てましたか?

Chef YAMASAKIさん

先述の通り、北木島産牡蠣の海外認知度を高めるために、我々はまずは中東のドバイで注目を集めることを目標としました。ドバイはヨーロッパ産のさまざまな美食が集まる街で、中でもフランス産のフレッシュな牡蠣が人気です。そのフランス産の牡蠣に勝つことができれば、北木島産牡蠣を世界的なブランドとして確立できるぞ、と。

そのための準備を進め、2024年のドバイの食品総合見本市「ガルフード2024」に出品し、FROZEN OR CHILLED PRODUCT部門で見事グランプリを受賞することができました。目論見通り、そこで一気に海外バイヤーへの知名度が上がったと感じます。

Q.具体的にどのようにプロモーションを展開されましたか?

Chef YAMASAKIさん

北木島産牡蠣がどんなに美味しくても、そもそも食べてもらわないと伝わりません。日本の海産物というと北海道産はすでにブランド化されていますが、「岡山県・北木島の牡蠣です」と言うだけでは、残念ながらインパクトが弱い。そこで、まず展示会で注目を集めるために「皇帝牡蠣/EMPEROR OYSTER」という印象に残りやすい商品名をつけ、商標登録もしました。

展示会での売り込み方も工夫しました。名前とパッケージで引き付けて、バイヤーが「EMPEROR OYSTERってなんだ?」と興味を持ったところで、我々のPR動画を見せます。こんなに美しい海で丁寧に作られた牡蠣だと知った上で、実際に口にしてもらう。前情報の力はあなどれず、バイヤーはその美味しさに感動します。そして最後に、実はこの牡蠣はフレッシュではなく冷凍牡蠣であることを明かすと、皆さん非常に驚くんですね。「こんなに美味しい牡蠣が冷凍だとは信じられない!」と。そこからの成約は非常にスムーズなものになります。

Q.実際に海外のバイヤーとのやりとりする中で、気づかれたことはありますか?

Chef YAMASAKIさん

海外バイヤーとやりとりしていると、「ブランドが確立されている商品を探していた」と言う声を非常によく聞きます。

海外では日本産の農水産物は美味しくて当たり前だという共通認識がすでにありますが、日本国内で海外向けに事業を行う生産者=ライバルは多い。「他と何が違うの?」と問われたときにブランディングされていないと、単純に価格の違いだけになってしまうんです。結果、価格競争に巻き込まれて買いたたかれてしまうということも起こり得ます。

そこから頭ひとつ抜けるためには、この商品は唯一無二なんだという認識を持ってもらうことが一番じゃないかと考えています。他にはない商品であれば、バイヤー側も現地のスーパーマーケットとの値段交渉に入る必要がない。そのために、まずは商品名やパッケージ、PV、ホームページなど、海外に持ち込む前に商品を徹底的にブランディングするという点に力を入れました。

海外レストラン事業と両輪で、輸出拡大を目標に

Q.事業における次の展開を教えてください。

Chef YAMASAKIさん

弊社では海外でのレストラン事業も行っているため、商品を本格的に海外へ輸出する前に、メニューとして提供することで現地のリアルな評価を検証できることが強みと考えています。2025年4月にはアメリカ・ニューヨークに和牛レストランを開店予定です。当初想定していた和牛事業についても再び道を探っていきたいです。

Q.今後GFPに期待する点、要望はありますか?

Chef YAMASAKIさん

弊社の冷凍牡蠣が比較的スムーズに海外展開できたのは、やはりドバイの「ガルフード」への出展がきっかけだったと思います。同じような展示会は各国でさまざま企画されていますが、企業側が自分たちに合う海外の展示会を独自に見つけて、出展までもっていくことはなかなかハードルが高い部分もあるなと。GFP側から、各企業に展示会出展を募集したり、海外展示会に出展するためのセミナーを開催したりするサービスを行っていただけると良いのではと思います。そのあたりのハードルがグッと下がり、挑戦してみようという企業も増えるのではないでしょうか。

Q.これから輸出を始められる生産者の方にメッセージをお願いします。

Chef YAMASAKIさん

不安な面はあるかと思いますが、まずはひとつずつ動くしかないかと思います。GFP、JETROなどのセミナーやイベントに積極的に参加することや、地方自治体に相談してみることで、思ってもいない意外な道が開けていくのではないでしょうか。